こんにちは、はるさめです。

私は現在、ある国立大学の大学院に通う修士2年生です。

大学院生活もいよいよ終盤、長かった学生生活も締めくくりに向かっています。

そこで、短いながらも私が大学院生として経験してきたことを、ここに書き記しておこうと思いました。

大学院って知ってますか?

「大学院って何してるの?」

みなさん、そう聞かれてすぐに答えられるでしょうか?

- 「研究しているところ?」

- 「教授になりたい人が行くんでしょ?」

そんなふうにざっくりとしたイメージはあるかもしれません。

でも実際は、大学院に進む人はあまり多くないので、具体的なことは知られていない気がします。

聞いたことはあるけど、、、実際にどういうところなんだろう???

私自身大学院に通っていることを学校外の人に話しても、あんまりイメージがつかないのか「へぇ~、頭いいんだね~」くらいの反応であまり深堀されることはありません。

そこで今回は、大学院に行っていない人でも、大学院生がどんなことをしているのかがわかるように、解説していきたいと思います!

- 身近に大学院生がいるけど、何をしているか分からず、話題に困っている

- 進学を考えているけど、大学院でやっていけるか不安…

そんなあなたに向けた記事です!

ぜひ気軽に読んでいってください!

大学院とは?

大学院には

- 2年間の修士課程

- 修士課程の後に続く3年間の博士課程

という二段階のステップがあります。

今回私が話すのは、修士課程でのお話です。

大学院進学率ってどれくらい?

文部科学省のデータによると、令和6年度の大学(学部)進学率は59.1%、学部卒業者のうち大学院への進学率は12.6%とされています。この二つを掛け合わせると、

0.591 × 0.126 ≒ 0.0745

つまり18歳人口の約7.45%の人が大学院に進学していることになります。

出典:文部科学省「令和6年度学校基本調査」

100人いたら7~8人は大学院に進んでいるんだね!

小学校の同じクラスにも大学院に進んでいる人がいるかも!

だからこそ、大学院って身近じゃないとあまり実態が見えないんですよね。

大学院では何をしているの?

ネットでは大学院についてこう説明されています。

「大学院とは、大学の学部で学んだ分野について、さらに専門的に研究を行う教育機関のことです。大学の学部を卒業してから、より専門的な知識を身につけたいとき、またはさらに研究したいときに進学する学校です。」

出典:逆引き大学辞典

まさにおっしゃる通りですね。

大学院生の中心的な活動はやはり研究です。

しかしこの「研究」というのがなかなかイメージしづらいものだったりします。

研究って、やっぱり白衣着て試験管振ったりするのかな?

もちろんそうした実験をメインにした研究もありますが、それだけではありません。

例えば、私の研究室ではこんなことをしています。

研究の具体例:自動運転とロボット制御

私の研究室では、主に自動運転技術に関する研究をしています。今ホットなテーマですね。

VR(Virtual Reality)空間上で交差点を再現し、自動運転車が人に配慮しながら安全に交差点を通過できるか検証している人もいれば、駐車が苦手な人のために自動で駐車してくれるシステムの開発に取り組んでいる人もいます。

また、自動運転というと自動車をイメージされる方が多いかもしれませんが、それだけではなく、自律走行のロボットに関する研究なんかも行われています。

突然ですが、皆さんはガストに行ったことありますか?

参考リンク:【ガスト】配膳ロボット導入しております!

ガストに行った経験のある人はこんな猫ちゃんロボットを見かけたことがあるのではないでしょうか?

あ!僕見たことあるよ!!

この子が料理運んできてくれるとなんだか嬉しくなっちゃうんだよね~!

僕らの研究室ではこうしたロボットの制御についても研究しています。こういうロボットって現状だとガストのような限られた空間内では動けるけど、実際街中に出ちゃうと結構人ごみで停止して動かなくなってしまうみたいな問題があるんです。その問題を解決するために、人がたくさんいる中でもそこをすり抜けてうまく移動していけるロボットについて研究したりしています。

どうです?面白そうでしょう??

僕らの研究が花開いた時には街中をロボットが歩き回っているかもしれません。それこそドラえもんみたいなロボットが人と共生する未来だって夢ではないでしょう。

こんな風に今はまだ実現できていない未来の実現に向けて,1人1人が研究課題を持って日夜その解決のために取り組んでいるんです。

大学との違いは?

ここまでの話を聞いて、大学院に興味を持ってくれた人もいるのではないでしょうか?

その一方で

「こんな難しいこと自分にできるかなぁ、、?」

と不安に思う方もいるでしょう。

しかしご安心ください。大学院にはとてつもなく頼りになる存在がいます。それは教授です。

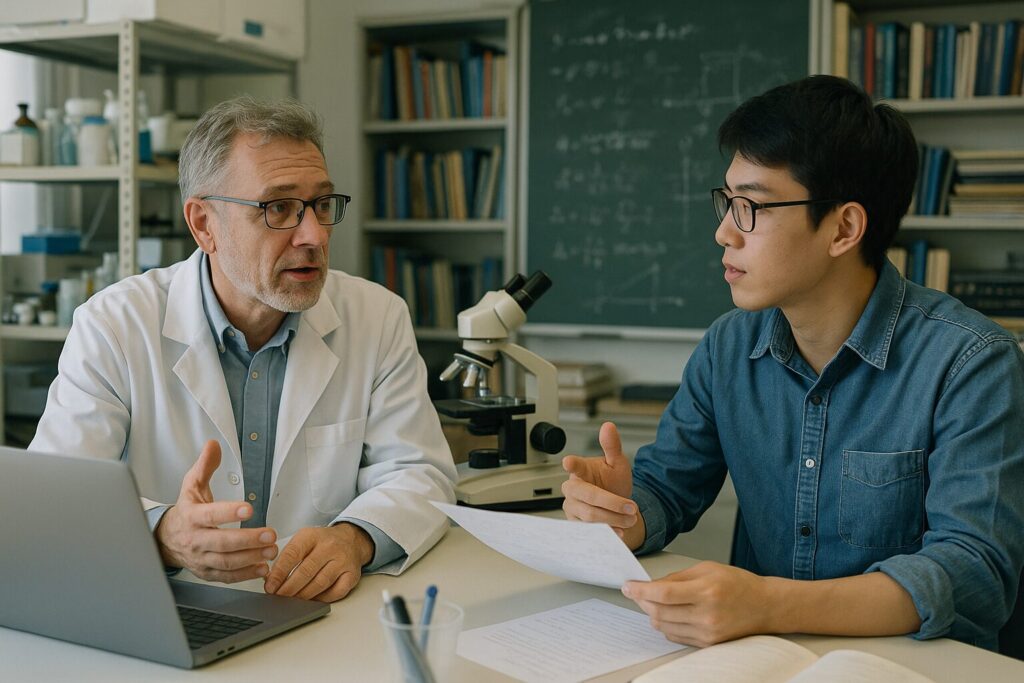

大学と大学院で一番違うのは教授との距離感だと僕は思っています。

大学時代は、

- 講義を受ける

- 課題を提出する

という受け身スタイルでの関わり方が中心だったのではないでしょうか。人によってはつまんない講義をする上に難解な課題を出すお邪魔虫のように思えたかもしれません笑

でも大学院では、教授に研究テーマのことで教授と何時間も議論を交わしたり、学会の帰りに将来について居酒屋で語り明かしたり、ともに研究を進める仲間としてぐっと距離感が近くなります。

僕自身も研究で詰まったときには幾度となく教授に救われており、学部時代の数百倍、教授陣のすごさを実感しております。

大学院生のリアルな生活

ここまで紹介してきたように日々研究に追われる大学院生。

一年中研究しているんじゃないの?と思われるかもしれませんが意外とそうでもありません。

研究室のコアタイム

多くの研究室では、コアタイム(必ず在室する時間帯)が設定されています。

9時〜17時くらいが一般的ですね。(もちろん平日だけです)

ただし中には「進捗さえ生んでいれば何時に来て、何時に帰ってもよし!」という「成果重視型」の研究室もあり、実際私の研究室ではコアタイムが一切ありません!

好きな時間に行っていいの!?ホワイトすぎる~!

ゼミ・進捗報告

研究室内では研究活動のほかに”ゼミ”というものがあります。うちの研究室では二種類のゼミがあります。

- 小グループで行うグループゼミ

- 研究室全体で行うラボゼミ

グループゼミでは月に一回、同じような研究テーマの学生グループが教授のもとに集まって進捗報告をします。

進捗報告という言葉だけ聞くと少し怖く感じるかもしれませんが、教授に相談する機会だと言った方がいいかもしれませんね。各自がその時点で抱えている課題を資料にまとめて今後の方針を議論します。

ラボゼミでは研究室全員の前で進捗報告を行います。

グループゼミと違って普段、自分の研究のことをあまり知らない人たちもいるので、自分の研究を知識ゼロの人にも分かりやすく伝える力が鍛えられます。

授業・RA・TA

また普通に授業もあります。こちらは大学の時とほとんど一緒と考えてもらっていいです。

講義を聞いて、課題を出すという一般的なものですね。

ただ授業数自体は圧倒的に学部の頃よりも少なくて、だいたい週に4~6コマ程度です。

あと研究室特有のところであれば、RA(Research Assistant)やTA(Teaching Assistant)なんてものもあります。ざっくり説明するとこんな感じです。

- RA(リサーチアシスタント):企業との共同研究

- TA(ティーチングアシスタント):学部の授業サポート(採点や準備)

RAでは月に1回程度、企業の方に研究の進捗報告をします。ただ基本的にはゼミで話したことをまとめて伝えるだけなので学生の負担はそこまで大きくありません。またお給料がもらえることもあります。

RAについては研究室の教授にも寄りますが、TAについてはお給料がでることが多いです。

時給もそれなりに良く(塾講アルバイトよりちょっと出るくらい)、大学院生の小遣い稼ぎにもなったりします。

まとめ

こんな感じで、大学院生は研究を中心に進捗報告や学会に行ったりと意外と大忙しです。修士一年ではこれと並行して就活までやらないといけないのであっという間に一年が過ぎていきますね。

でもやっぱり大学と違って、「自分で考えて、自分で進められる」という面白さは大学にはないものだと思います。

進学に不安を感じているあなたも、きっと新しい世界が見えてくるはず。

ぜひ大学院という選択肢も前向きに考えてみてください!

僕もちょっと大学院興味出てきたかも~!!

まだまだ書きたいこともありますが、今回はこの辺で。

大学院生のこと理解してもらえましたか?

それではまた次回のブログで~

コメント